部位や名称に関する用語

部位や名称に関する用語 町屋とは?日本の古い街並みに見られる住居形態

町屋の特徴とは?

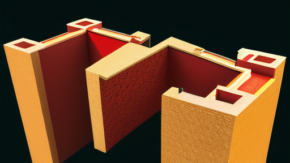

町屋とは、日本の古い街並みに見られる伝統的な住居形態です。町屋は、木造の建物で、一般的には2階建てであり、1階には店舗や仕事場があり、2階には住居があります。町屋の特徴的な外観は、狭い道路に面していることや、蔵造りの外壁、格子窓、瓦屋根などが挙げられます。

町屋の内部にも特徴があります。一般的には、1階には広い土間があり、そこから階段を上がると、2階には広い居間や寝室があります。また、町屋の間取りは、家族の結びつきを重視しており、家族が一緒に過ごすことができるようになっています。

町屋の特徴の一つは、建物の耐久性です。木造の建物であるため、地震などの自然災害に強く、長い年月を経てもしっかりと立ち続けることができます。また、町屋は風通しの良さも特徴的であり、夏は涼しく、冬は暖かい環境を提供します。

さらに、町屋は日本の伝統的な建築様式を反映しており、美しいデザインや細部へのこだわりが見られます。建物の外観や内装には、伝統的な彫刻や絵画が施されており、日本の文化や歴史を感じることができます。

町屋は、日本の古い街並みを彩る重要な存在です。その特徴的な外観や内部の設計は、日本の伝統的な建築文化を伝える貴重な資産となっています。町屋を訪れることで、日本の歴史や文化に触れることができるだけでなく、その美しさにも魅了されることでしょう。