施工に関する用語

施工に関する用語 屋根工事の基本とは?

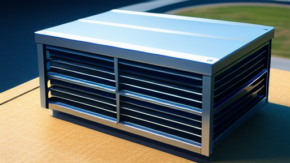

屋根工事とは、建物の屋根を修理、改修、または新築するプロセスを指します。屋根は建物を外部の要素から保護する重要な要素であり、適切なメンテナンスや修理が必要です。

屋根工事の基本は、まず建物の屋根の状態を評価することです。屋根の材料、耐久性、劣化の程度などを確認し、必要な修理や改修の範囲を決定します。次に、適切な材料や道具を用意し、作業を開始します。

屋根工事にはさまざまな作業が含まれます。例えば、屋根の修理や補修、新しい屋根の設置、屋根の防水処理などです。修理や補修では、破損した材料の交換や修復が行われます。新しい屋根の設置では、古い屋根を取り外し、新しい屋根材を設置します。防水処理では、屋根の防水性を高めるために特殊なコーティングやシーリングが施されます。

屋根工事は専門知識と経験を必要とする作業です。屋根の構造や材料の特性を理解し、適切な技術を用いて作業を行う必要があります。また、安全に作業を行うためには適切な保護具や安全対策も重要です。

屋根工事の目的は、建物の屋根を保護し、耐久性を向上させることです。適切なメンテナンスや修理を行うことで、屋根の寿命を延ばし、建物の価値を保つことができます。また、屋根の改修や新築によって、建物の外観やエネルギー効率を向上させることも可能です。

屋根工事は建物の重要な要素であり、専門的な知識と技術が必要です。信頼できる専門業者に依頼し、適切なメンテナンスや修理を行うことで、建物の屋根を長持ちさせることができます。建物の価値を守り、快適な居住環境を維持するために、定期的な屋根工事を行うことをおすすめします。