設備に関連する用語

設備に関連する用語 コンセントの基礎知識:家電製品の電源を供給する重要な役割

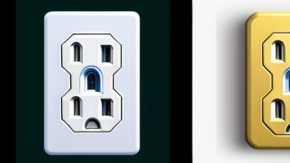

コンセントとは、家庭やオフィスなどで電気を供給するための装置です。一般的には壁に取り付けられたもので、電源コードを差し込むことで電気を利用することができます。

コンセントは、電気を安全かつ効率的に供給するために設計されています。一般的なコンセントは、2つの穴があり、それぞれの穴には金属のピンがあります。これにより、電源コードのプラグがしっかりと差し込まれ、電気が流れることができます。

コンセントは、家電製品の電源を供給するために非常に重要な役割を果たしています。家庭では、テレビ、冷蔵庫、エアコンなどの様々な電化製品がコンセントを通じて電力を受け取っています。また、オフィスや工場などでも、コンセントを利用してコンピューターや機械類を動かしています。

コンセントは、電気を供給するだけでなく、安全性も考慮されています。一般的なコンセントは、子供が誤って触れたり、異物が挿入されたりしないように、保護カバーが付いています。また、一部のコンセントには、過電流や過熱を検知して電源を切る機能が備わっているものもあります。

コンセントの基礎知識を理解することは、電気を安全に利用するために非常に重要です。正しく使われない場合、火災や感電の危険性があります。そのため、コンセントを使用する際には、適切な電力容量を確認し、過負荷を避けるようにしましょう。また、コンセントには適切な保護カバーを取り付け、安全な状態で使用することも大切です。

コンセントは、私たちの日常生活に欠かせない存在です。正しく使い、安全に利用することで、快適な生活を送ることができます。