設備に関連する用語

設備に関連する用語 蛍光灯の基礎知識:リフォームや建築における必須アイテム

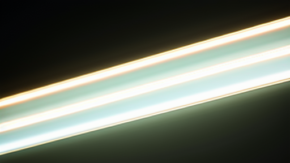

蛍光灯とは何か?

蛍光灯は、一般的な照明器具の一種であり、効率的な光を発するために使用されます。蛍光灯は、ガラス管の中に蛍光体と呼ばれる物質が充填されており、その中に電気が通ることで光を発します。

蛍光灯は、一般的に長い形状をしており、天井や壁に取り付けることができます。また、デスクランプやスタンドライトなど、さまざまな形状の蛍光灯も存在します。

蛍光灯の最大の特徴は、省エネ性です。蛍光灯は、通常の白熱電球に比べて非常に効率的に光を発するため、同じ明るさを得るために必要な電力が少なくて済みます。そのため、蛍光灯はエネルギー消費の削減に貢献し、電気代の節約にもつながります。

さらに、蛍光灯は長寿命であるという利点もあります。一般的な蛍光灯は、数千時間以上もの長い寿命を持っています。これは、白熱電球に比べて非常に長い寿命であると言えます。そのため、蛍光灯を使用することで、頻繁な交換作業をする必要がなくなります。

蛍光灯は、リフォームや建築においても非常に重要な役割を果たします。特に、大きなスペースやオフィスなど、広い範囲を照らす必要がある場所では、蛍光灯が最適な選択肢となります。蛍光灯は均一な光を放ち、広い範囲を明るく照らすことができるため、効果的な照明効果を実現することができます。

蛍光灯は、その省エネ性と長寿命の特徴から、現代の照明器具として非常に人気があります。また、最近ではLED照明の普及により、蛍光灯の需要は減少していますが、まだまだ多くの場所で使用されています。蛍光灯は、エネルギー効率の向上や環境への配慮を考える上で、重要な存在であると言えます。