構造に関する用語

構造に関する用語 リフォームや建築に関する用語「ブラケット」について

ブラケットとは、リフォームや建築においてよく使われる用語の一つです。ブラケットは、壁や柱などに取り付けられる装飾的な要素であり、建物の外観や内装に個性や美しさを与える役割を果たします。

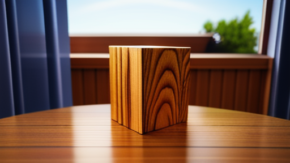

ブラケットは、一般的に木材や金属で作られており、さまざまな形状やデザインがあります。一般的なブラケットの形状には、L字型やS字型、曲線などがありますが、これらの形状は建物のスタイルやデザインに合わせて選ばれます。

ブラケットは、主に建物の外壁や屋根の軒先、窓枠、ドア周りなどに取り付けられます。これらの場所にブラケットを取り付けることで、建物の外観に立体感や奥行きを与えることができます。また、ブラケットは単なる装飾要素だけでなく、実用的な役割も果たすことがあります。例えば、軒先に取り付けられたブラケットは、雨水の排水を助ける役割を果たすことがあります。

さらに、ブラケットは建物の内装にも使用されることがあります。例えば、柱や梁に取り付けられたブラケットは、建物の構造を補強するだけでなく、美しいデザイン要素としても活用されます。また、棚や壁面に取り付けられたブラケットは、本や装飾品などを置くためのサポートとして機能します。

ブラケットは、建物のデザインやスタイルによって選ばれることが多いですが、個々の好みやセンスによっても選ぶことができます。リフォームや建築の際には、ブラケットを上手に活用して、建物の魅力を引き立てることができるでしょう。