設備に関連する用語

設備に関連する用語 対面カウンターキッチンの魅力とは?

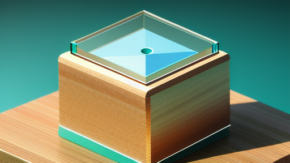

対面カウンターキッチンとは、キッチンとリビングルームを一体化させるためのデザインの一つです。従来のキッチンとは異なり、カウンターを介してリビングルームとつながっているため、料理をしながら家族や友人とのコミュニケーションを楽しむことができます。

対面カウンターキッチンの魅力は、まずその開放感です。キッチンがリビングルームにオープンになっているため、料理をしながら家族や友人との会話やテレビを楽しむことができます。また、カウンター越しに料理の様子を見せることができるため、ゲストをもてなす際にも便利です。

さらに、対面カウンターキッチンは空間の有効活用にも役立ちます。カウンターの下には収納スペースを設けることができるため、キッチン周辺のスペースを有効に活用することができます。また、カウンター上には食事をするためのスペースを確保することもできます。

また、対面カウンターキッチンはインテリアの一部としても魅力的です。カウンターの素材やデザインを選ぶことで、キッチンとリビングルームの雰囲気を統一することができます。さらに、カウンター上にはキッチン用品や飾りを置くこともできるため、個性的な空間を演出することができます。

対面カウンターキッチンは、料理をするだけでなく、家族や友人とのコミュニケーションや空間の有効活用、インテリアの一部としても魅力的なデザインです。キッチンとリビングルームを一体化させたい方には、ぜひ検討してみてください。