資材や建材に関する用語

資材や建材に関する用語 敷石の魅力とは?

敷石の魅力とは?

敷石とは何か?

敷石は、道路や庭園などの地面を舗装するために使用される石材のことです。古くから使われており、その歴史は非常に古いものです。敷石は、その美しさや耐久性、そして環境への配慮など、さまざまな魅力を持っています。

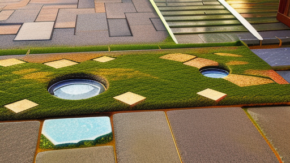

まず、敷石の美しさについてです。敷石は、その独特の色や形状によって、場所によって異なる雰囲気を作り出すことができます。例えば、庭園に使用する場合は、自然な風景に調和するような石材を選ぶことができます。また、道路や歩道に使用する場合は、歩行者や車両の通行をスムーズにするためのデザインが施されています。敷石の美しさは、周囲の景観を引き立てるだけでなく、人々の心を癒す効果もあります。

次に、敷石の耐久性についてです。敷石は、その強度や耐久性によって、長期間使用することができます。特に、交通量の多い道路や歩道に使用される敷石は、耐久性が求められます。また、敷石は、変化する気候条件にも耐える必要があります。そのため、適切な石材を選ぶことが重要です。敷石の耐久性は、メンテナンスの手間を減らすだけでなく、経済的な面でもメリットがあります。

最後に、敷石の環境への配慮についてです。敷石は、自然石やリサイクル石材など、環境に優しい素材で作られることがあります。また、敷石は、水の浸透を促進する効果もあります。これにより、雨水の排水や地下水の浸透を助けることができます。さらに、敷石は、緑地や植栽との組み合わせによって、都市の緑化を促進する役割も果たします。

敷石は、その美しさ、耐久性、環境への配慮など、さまざまな魅力を持っています。これらの特徴を活かして、より快適で美しい環境を作り出すことができます。敷石の魅力を最大限に引き出すためには、適切な石材の選択や施工方法の工夫が必要です。